近年来,兴安盟经济技术开发区以“垂直共生、树状发展”为创新内核,将得天独厚的风光资源、基础深厚的玉米产业与国际先进的绿氢氨醇技术深度耦合,一步步构建起从田间生物质到车间高端产品的全链条零碳产业生态,为资源型经济绿色转型探索出一条可持续、可复制的新路径。

规划氢气年设计产能35万吨、年产绿氨20万吨、绿甲醇200万吨……这组亮眼的绿色产能蓝图,正是内蒙古兴安盟经济技术开发区践行国家“双碳”战略的生动注脚。

近年来,兴安盟经济技术开发区以“垂直共生、树状发展”为创新内核,将得天独厚的风光资源、基础深厚的玉米产业与国际先进的绿氢氨醇技术深度耦合,一步步构建起从田间生物质到车间高端产品的全链条零碳产业生态,为资源型经济绿色转型探索出一条可持续、可复制的新路径。

一个个重大项目的加速落地,只是园区绿色动能涌动的一个缩影。在占地500亩的中广核风光制氢醇一体化项目现场,11.2万标立方米/小时的电解槽即将启动,投产后年制氢量达5.56万吨的绿氢将直供园区下游企业。同时,金风科技兴安盟绿氢制绿色甲醇项目一期气化炉核心工艺验证成功,其搭载的全球首套具备最高压力等级、最大处理量的气流床水冷壁半废锅式生物质气化炉,可满足年产25万吨甲醇的气化产能。这一系列技术的突破不仅让绿甲醇生产成本较化石路线显著降低,更成功实现“生物质-绿氢-甲醇”的闭环循环。

兴安盟能在绿色产业上快速突破,根源在于对本地资源禀赋的深度挖掘与精准转化。当地日照充足,光能资源丰富,风电光伏可开发规模达到3600万千瓦,生物质资源可利用量600万吨以上。如何将“风光水生”资源优势,真正转化为产业竞争优势?答案藏在兴安盟经开区的产业链布局里。

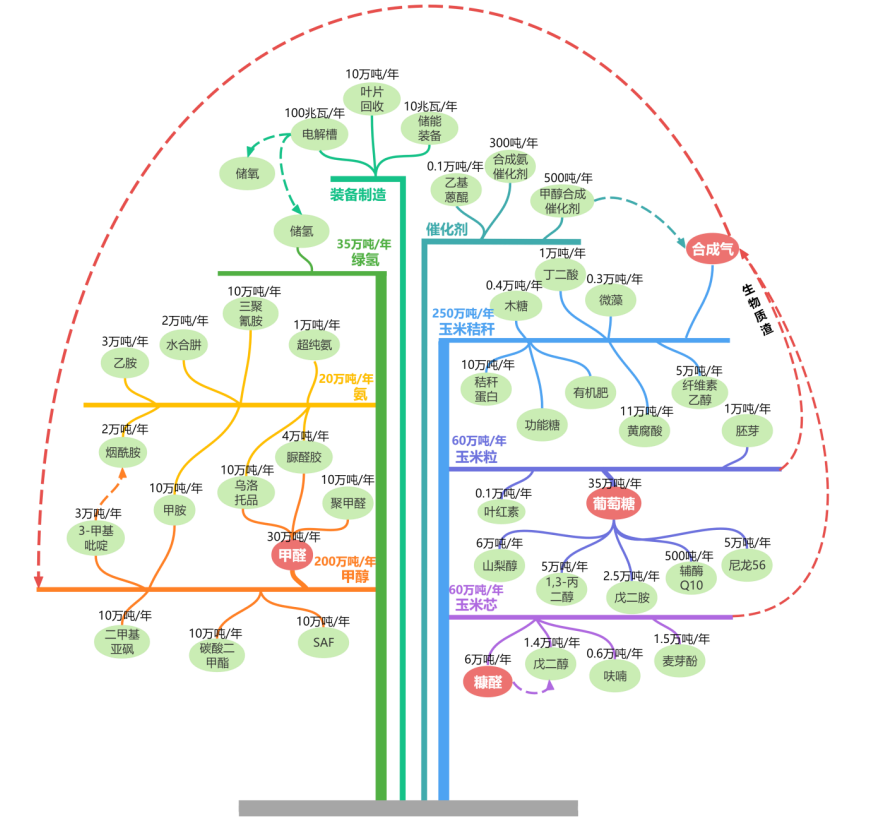

正是依托这样的资源基底,兴安盟经开区以合成气为核心纽带,率先搭建起“风光电站-玉米精深加工-合成气-绿氢氨醇”的闭环产业链,构建起“绿色化工品+绿色能源”双轨驱动的发展模式——这正是“垂直共生”理念的核心落地路径。玉米粒经深加工后,通过淀粉三级转化生成高附加值生物基材料;秸秆送入气化炉转化为合成气,成为绿氨、绿甲醇的生产原料;玉米芯提取糠醛后,剩余残渣还能制成有机肥反哺农田,真正实现“吃干榨净”。

而“树状发展”的思路,则让产业链的辐射效应持续放大。在垂直整合的基础上,兴安盟经开区不断延伸玉米精深加工、绿氢氨醇两大核心产业的分支,衍生出催化剂、电解槽、储能等配套产业,形成“装备岛-气岛-化工岛”的联动布局:能源岛(气岛)集成气化、储运、调峰功能,成为区域能源枢纽;装备岛围绕制氢、储氢需求,布局电解槽、储能、叶片回收等项目;化工岛则落地催化剂中试研发及生产基地,以绿氢氨醇、玉米全组分为原料,布局生物航煤、合成氨催化剂、医药级烟酰胺等多个高附加值项目,推动产业链从“基础加工”向“高端制造”跃升。

从“单一资源保供”到“多能互补利用”,从“被动依赖资源”到“主动创造价值”,兴安盟的产业转型实践,正在重塑传统工业发展逻辑。兴安盟经济技术开发区负责人表示,如今,当玉米秸秆变身燃料,当风光电力转化为可储存、可运输的绿色甲醇,我们不再是简单“吃资源饭”,而是用“垂直共生”的协同思维、“树状发展”的延伸思维,打破传统工业路径依赖。(杨静 张浩天)